マンガとかでよく見る、二点透視図法の背景。

これが描けるようになると、かっこいいですよ~!

ってなわけで、早速進めていきましょう♪

2点透視図法

それでは、2点透視図法を描いていきましょう!

1点透視図法よりも、レベルが上がります。

…が、基本は同じです。

一緒に描いてみましょう!

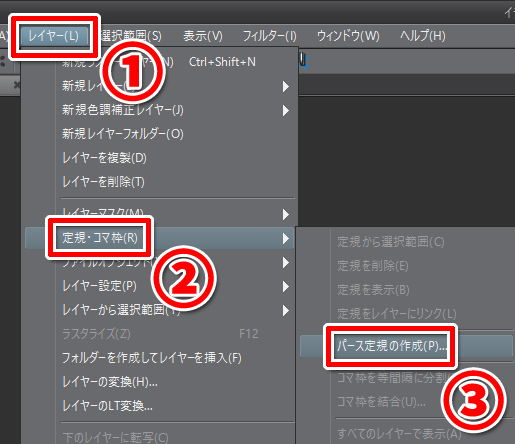

パース定規を作成する

クリップスタジオを起動し、キャンバスを開いた状態にしてください。

2点透視図のパースレイヤーを作成して下さい。

- レイヤー

- 定規・コマ枠

- パース定規の作成

- 2点透視

- OK

その他の基本的な定規ツールの使い方は、

レイヤーを作成すると、このような図が現れます!

消失点が、左右に2つありますね。

2点透視図を描いてみよう!

スナップがオンになっている状態を確認してください。

確認ができたら、さっそく描いてみましょう♪

描くのは、ベクターレイヤーを作成して始めてくださいね。

直接パースレイヤーに描くよりも、後々楽になります。

まずは、真ん中の線を引きます。

次に、右側を描いてみましょう。

右側の消失点に向かって、線を引きます。

上の辺、下の辺を描いていきます。

スナップが効いていると、

自動的にまっすぐ引いてくれるので便利です!

次は反対に、左の面を左の消失でに向かって描いていきます。

きっちりと

3点交わる部分を合わせるように描いておくと

きれいに描けます!↓

そして最後に、縦の部分を左右に描きます。

これで、2点透視図の箱が描けましたね!

消失点が2つある状態の箱です。

1点透視図と違い、斜めに見た感じですね。

中身も透かして描いてみよう!

1点透視図でも描いたので、2点透視図でも中身も透かして、描いてみましょう。

透かし部分の線は、外の線より細めに描くとかっこよくなりますよ!

まずは、左右の斜めの線を入れていきましょう。

お互いの線がクロスするぐらいまで描いてください

そして、クロスした線の交わった部分に縦の線を描きます。

最後に、ベクター消しゴムではみ出した線を消すと…

キレイな状態の2点透視の箱が完成しました!

ちなみに、アイラインの真ん中あたりにある箱と、

アイラインよりも上or下の箱だと、少し描き方が変わります。

試しに、アイラインよりも下の箱の透かしを描いてみます。

まずは、両端からクロスさせて…

縦に線を引いて、余分な線を消せば完成です。

こっちのほうが描く分には簡単かな?

描いてみると、意外と簡単に描けるじゃないでしょうか?

難しくても大丈夫。

何度も描いて行くと、コツをつかめてくるので、負けずに描きましょう♪

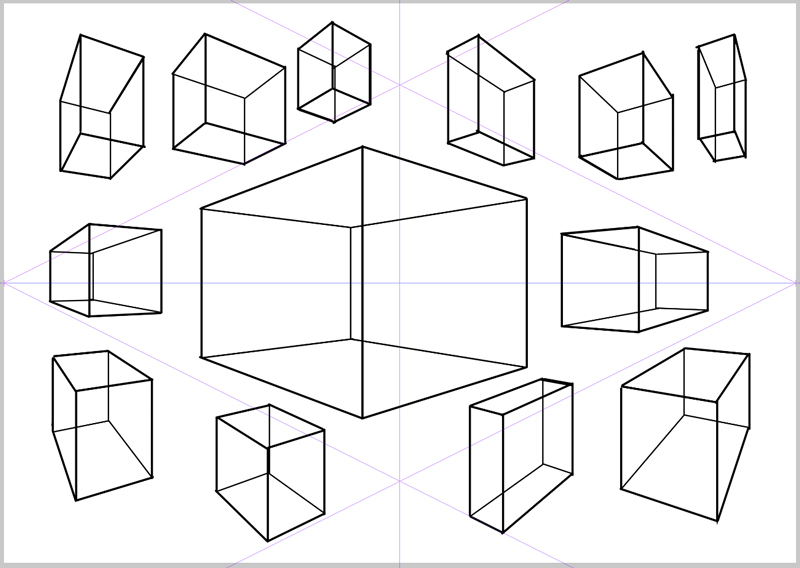

箱をたくさん描いてみよう!

最後に、練習としてたくさんの箱を描いてみます。

アイレベルより上の箱は、下の面が見えるように。

アイレベルより下の箱は、上の面が見えるように。

たくさん描いていると、

なんとなくコツを掴めるようになりますよ!

広角・望遠

ここで、広角・望遠という言葉も書いておきます。

難しいので、サラッと覚えておけばOK。

背景画に慣れてきたら、活用してみるといい感じになります。

広角とは、近くから見る絵や写真。

反対に望遠は、遠くから見る絵や写真。

消失点に近いものほど、少し歪んで見えちゃいます。

魚眼レンズみたいな感じで。

反対に望遠の方だと、消失点から遠くなっていくと建物などの歪みなどは少なくなります。

初心者の人は、歪みが少ない消失点を遠く見る「望遠」がきれいに描けます。

魚眼レンズみたいに歪んだ絵を描くって、上級者向けですもんね…

う~ん、難しいですね。

写真を撮るときによく使われるようなので、そちらを調べると詳しく知れます。

絵の方でも、なんとなくでいいから、覚えておくと後々得するかもしれません。

今回の2点透視図でも、消失点に近い箱は、少し歪みが出ます。

消失点から離れたところに描くと、キレイな箱を描けるようになりますよ。

終わりに

2点透視図の描き方、どうでしたでしょうか?

上手く描けましたか?それとも、いまいち上手く描けなかったでしょうか?

どっちにしても、挑戦した事自体が素晴らしいので自分をほめてあげてくださいね!

2点透視図は、1点透視図よりも少しレベルが上がりましたね。

ですが、描いているうちに意味がわかってくると、だんだんと描けるようになってきます。

ゆっくりでいいいので、コツコツと歩いていきましょう♪

最後は、3点透視図法の描き方をご紹介します。

一緒に描いていきましょう

◆背景講座のもくじ↓

◆自分で描いたイラストを動かしてみませんか?

コメント